1. 概述

照明灯具作为建筑环境与公共空间的重要组成部分,其性能表现直接影响照明质量、能源消耗和用户体验。国际电工委员会(IEC)制定的IEC 62722-1:2022标准《灯具性能 第1部分:通用要求》为照明灯具的性能评估提供了国际通用的技术规范。该标准第二版于2022年6月发布,取代了2014年的第一版,在非有功功率测量等方面进行了重要技术更新。

作为灯具性能评估的基础标准,IEC 62722-1:2022规定了大多数类型灯具通用的性能参数、测试方法和数据呈现要求。标准适用于工作电压不超过1000V的灯具,涵盖新出厂状态(完成规定老化程序后)的性能数据评估。值得注意的是,半灯具(semi-luminaires)以及装饰性或家用等特定类型灯具不在本标准适用范围内。

对于测试人员而言,深入理解该标准的技术要求和测试方法至关重要。这不仅关系到测试结果的准确性和可靠性,也直接影响不同实验室间测试数据的可比性。本文将系统解读标准内容,重点分析灯具性能测试的关键项目,为测试实践提供指导。

2. 标准适用范围

IEC 62722-1:2022是灯具性能评估系列标准的第一部分,主要规定了灯具的通用性能要求。标准由IEC第34技术委员会(照明)的34D分委会(灯具)制定,属于国际标准。

在适用范围方面,标准涵盖使用电压不超过1000V的灯具性能要求,主要针对新出厂状态的产品评估。标准特别强调了对支持节能使用和环保管理的灯具要求,包括能效数据和寿命终止处理指导等方面。

标准结构允许未来引入针对特定光源类型的第2部分标准(如IEC 62722-2系列),以及在必要时制定针对特定灯具应用(如投光照明、道路照明)性能标准的第3部分。

值得注意的是,标准不适用于半灯具(semi-luminaires),对于装饰性或家用等特定类型灯具,标准认为提供性能数据并不总是适当的。此外,标准要求灯具满足IEC 60598-2系列中相关部分的安全要求,性能评估应在满足安全要求的基础上进行。

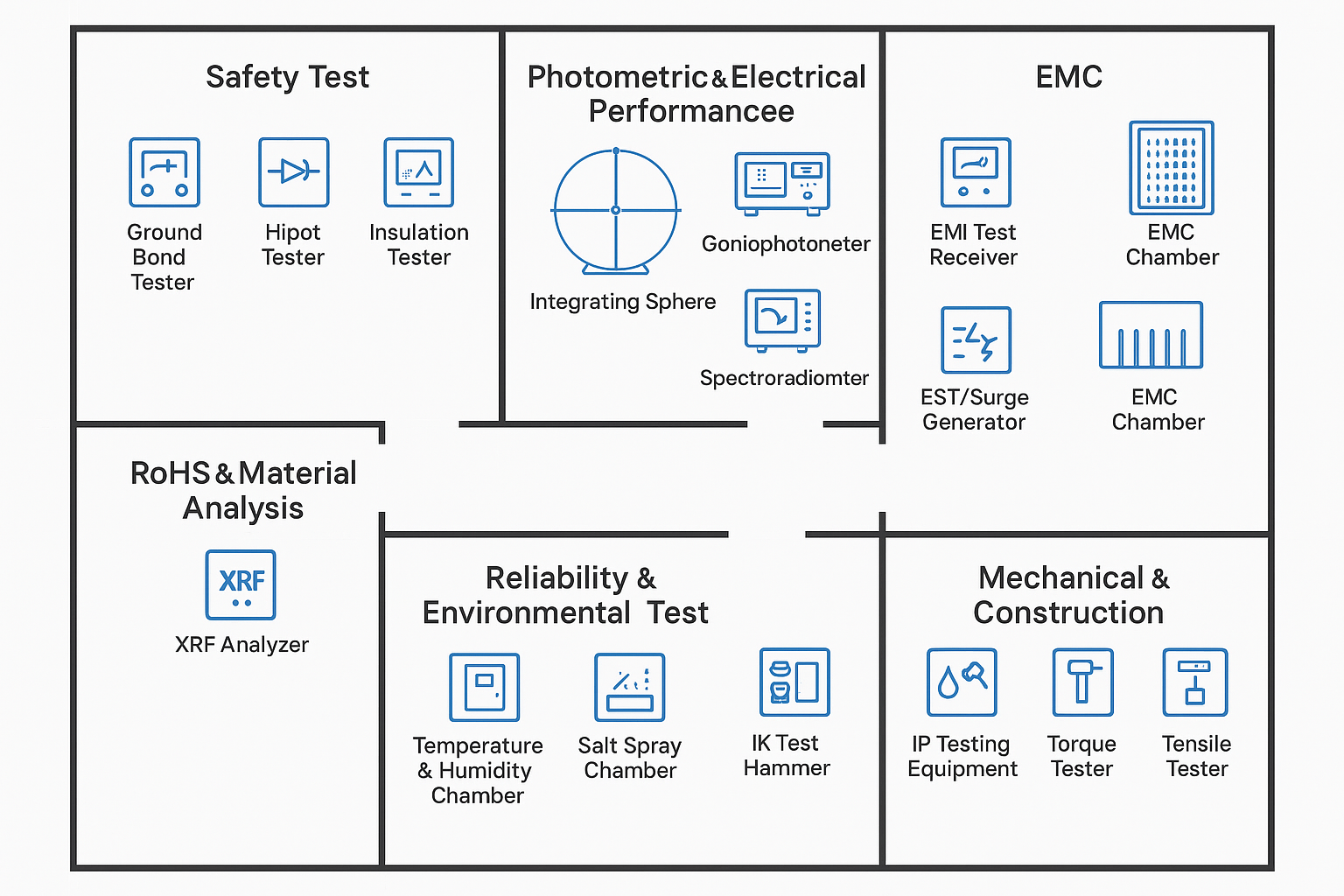

3. 灯具性能测试的关键项目

IEC 62722-1:2022标准规定了照明灯具性能测试的多个关键项目,测试人员需要全面了解这些项目的测试要求和方法。本节将详细分析光度性能、电气特性、能效指标和环境数据等核心测试内容。

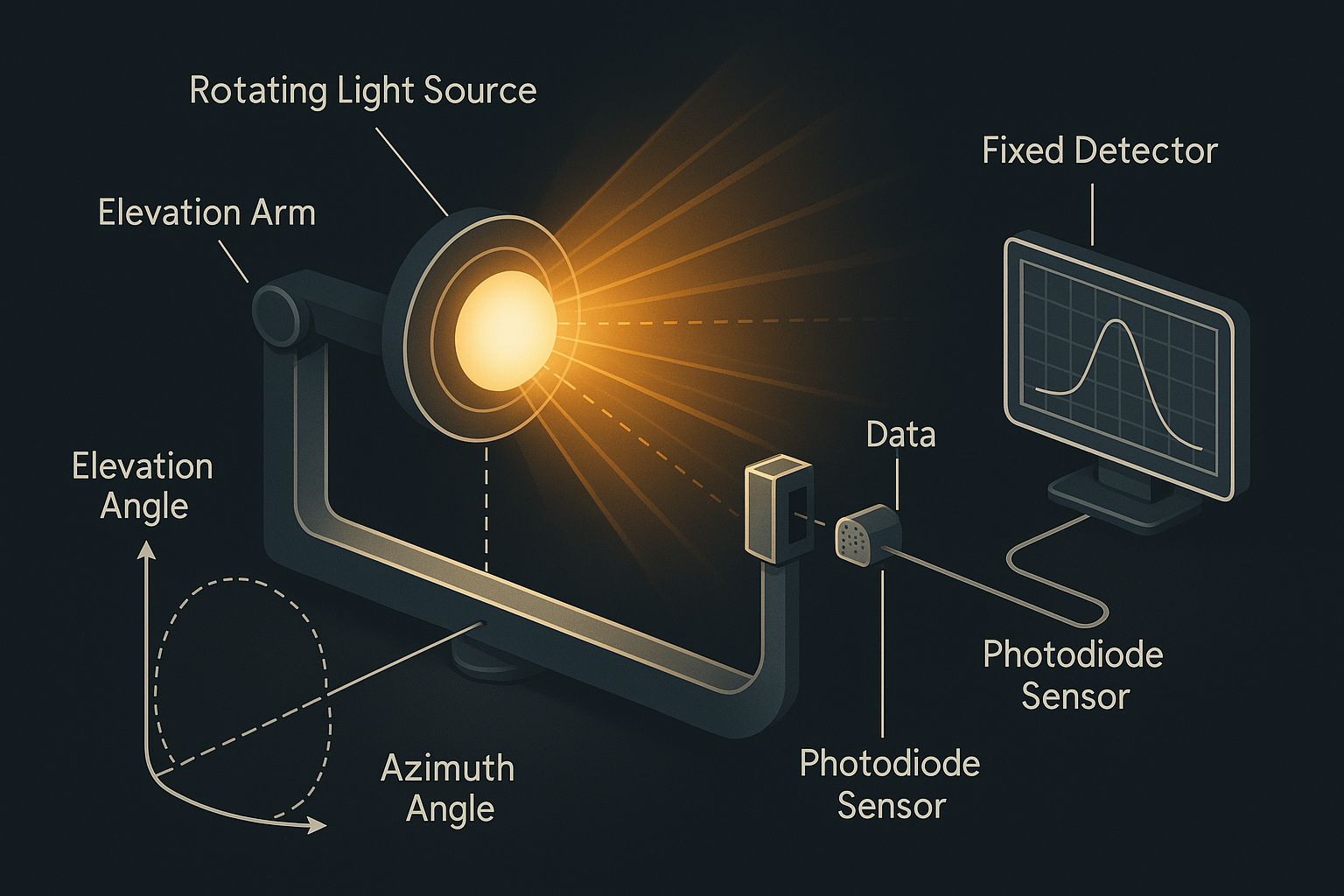

3.1 光度性能测试

光度性能是评估灯具照明质量的核心指标,标准主要关注光强分布和光通量输出特性。测试应在标准条件下进行,遵循CIE 121:1996第4章的规定。关键测试项目包括:

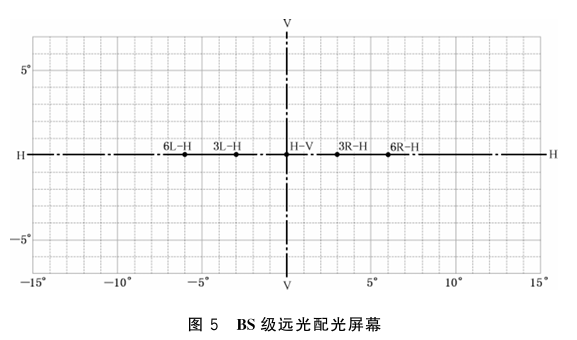

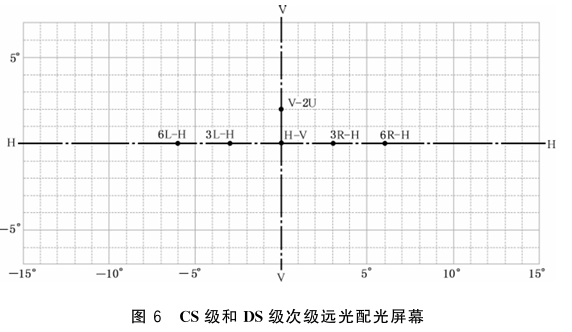

3.1.1 光强分布测量:按照CIE 121标准进行,测量结果应与制造商声明的分布特性一致。附录D详细规定了数据比较方法和可接受的偏差限值:

一般照明和应急照明灯具:测量间隔不超过ΔC=15°和Δγ=5°

投光灯和聚光灯:按照CIE 43标准确定测量平面和角度

道路照明灯具:按照CIE 34标准确定测量平面和角度

3.1.2 光输出比(LOR):定义为灯具在特定实际条件下测得的总光通量与其光源在灯具外单独工作时光通量之和的比值。测试时应注意:

使用制造商指定的光源和电器附件

灯具应安装在设计工作位置

测量应在额定电压下进行

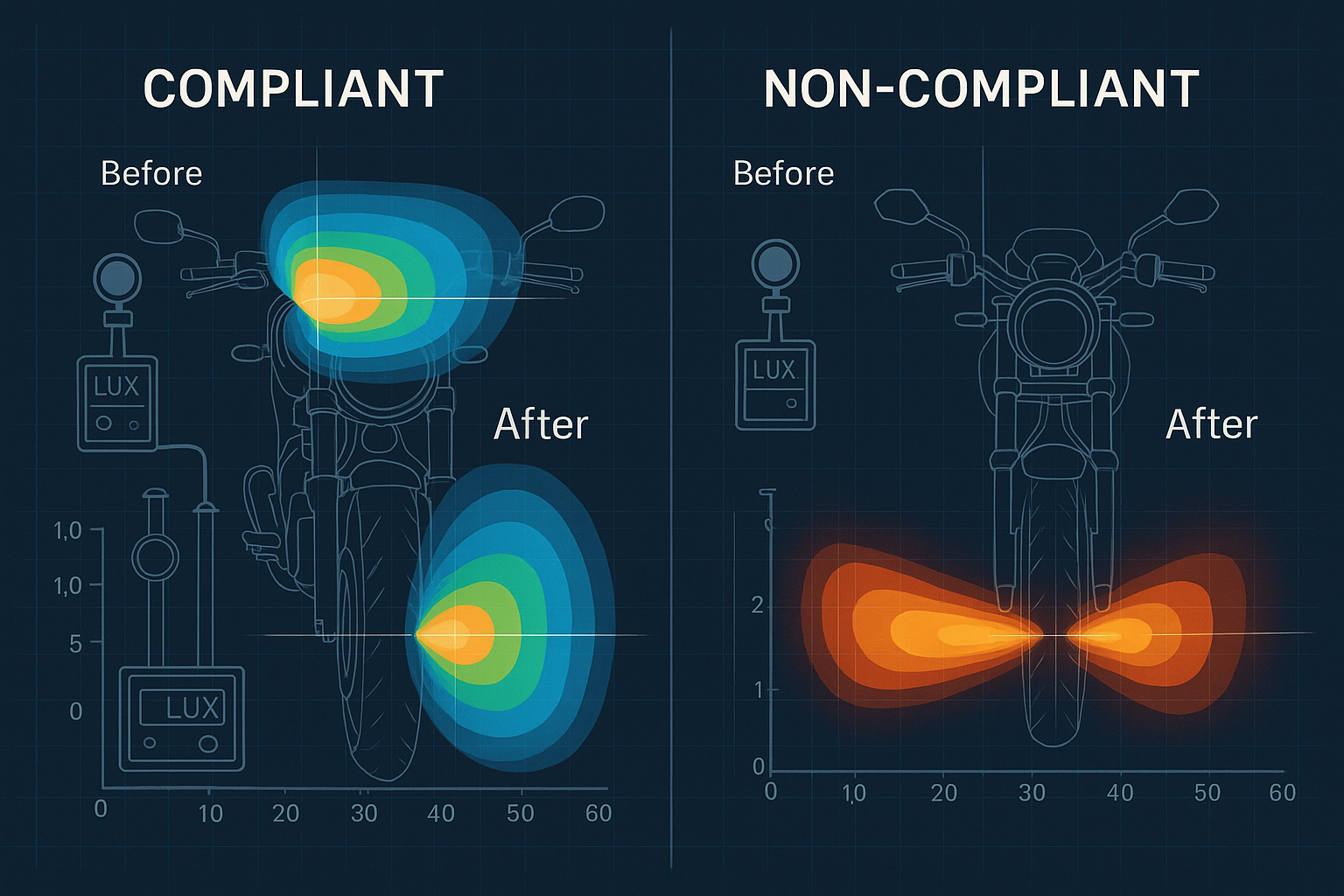

3.1.3 光度数据验证:标准要求在主要半平面(C₀;C₉₀;C₁₈₀;C₂₇₀)和包含最大光强的半平面(CImax)进行数据比对。合规性判定采用"场景法",当任一比对场景通过时即认为符合要求。

对于应急照明灯具在应急模式下的光度性能,标准建议参考IEC 60598-2-22和CIE 121-SP1的补充要求。

3.2 电气特性测试

电气性能测试是评估灯具能效和安全的基础,标准在附录B中详细规定了测量方法。主要测试项目包括:

3.2.1 输入功率测量:

测试电压:额定电压(对电压范围,制造商应声明测试值)

测量仪器:精度等级至少为0.5级或更高

测量位置:灯具输入端分辨率要求:

≥10W:整数

<10W:保留一位小数

3.2.2 待机功率:按照IEC 63103:2020标准测量,适用于具有待机功能的灯具

3.2.3联网待机功率:同样按照IEC 63103:2020标准测量

3.2.4应急照明充电功率:针对自带应急照明功能的灯具

标准要求实测电气值不应超过制造商声明值的10%。测试时应注意:

使用具有代表性的产品样品

按照设计工作位置安装

记录环境条件(温度、湿度等)

3.3 能效指标评估

灯具能效是节能评价的关键指标,标准规定了以下要求:

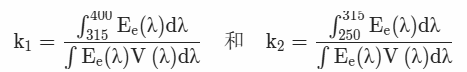

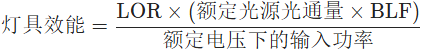

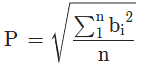

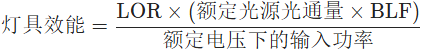

3.3.1 能效计算:基于额定光度特性和电气特性,可按下式计算:

其中BLF为镇流器流明系数。

3.3.2 数据来源:应引用光源制造商公布的额定光源性能数据。制造商应能提供测试所用光源的具体数据。

3.3.3 生产偏差:考虑到光源、电器附件和灯具的生产公差,实际产品可能存在符合相关IEC标准允许范围内的性能波动。

测试人员应注意,能效评估不应包括应急照明充电功率,以准确反映正常使用时的能源效率。

3.4 环境数据要求

标准还关注灯具的环保性能,主要要求包括:

3.4.1 材料信息:

制造商应确保所用材料不违反限制有害物质使用的地区法规

需考虑生产、销售和使用地区的不同法规要求

3.4.2 维护说明:

提供推荐的维护操作指南

某些国家可能有特殊的法规要求

3.4.3 寿命终止处理:

提供便于回收的拆卸指导

包括材料分类分离的建议

附录C提供了维护和寿命终止处理的图示符号,测试时可作为评估制造商提供信息完整性的参考。

4. 测试条件与测量方法

IEC 62722-1:2022标准对灯具性能测试的条件和方法做出了详细规定,确保测试结果的可比性和重复性。测试人员必须严格遵守这些要求,以保证测试数据的有效性。

4.1 标准测试条件

标准规定了统一的测试环境和设备要求:

测试环境:

光度测量条件应符合CIE 121:1996第4章的要求

环境温度:23±5°C(除非产品标准另有规定)

相对湿度:45-75%

避免外来光线干扰

测试样品:

使用单一样品进行测试

样品应能代表制造商常规产品

按照设计工作位置安装

完成规定的老化程序(如适用)

测试电压:

采用额定电压(对电压范围产品,制造商应指定测试电压)

电压波动不超过±1%

4.2 测量仪器要求

标准对测量仪器的精度和校准提出了明确要求:

电气测量仪器:

电压表、电流表和功率表:精度等级至少为0.5级或更高

定期校准,确保测量不确定度可控

推荐在光度测试同时进行电气测量

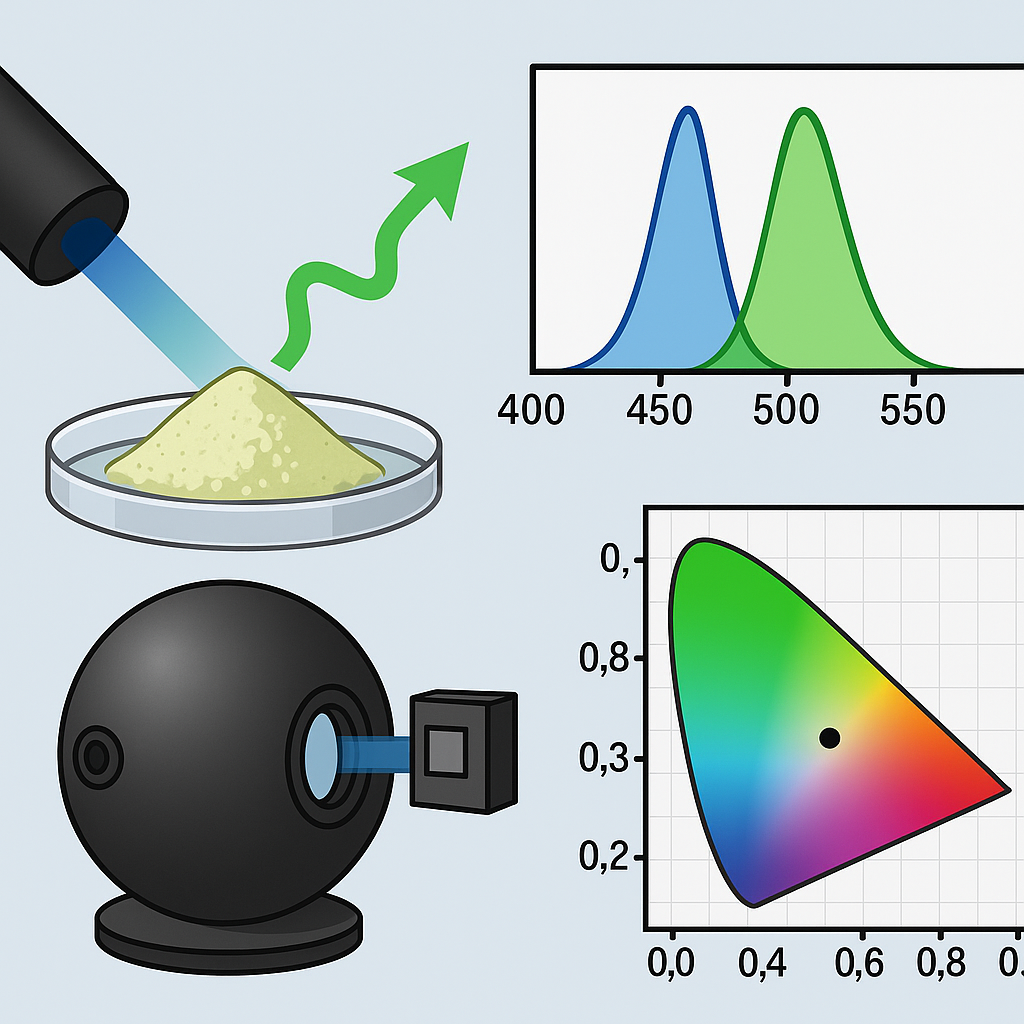

光度测量设备:

分布光度计应符合CIE 121的要求

定期进行校准和验证

确保角度测量精度满足标准要求

光谱测量设备:

如进行光谱测量,设备应符合相关标准要求

波长精度:±0.5nm

光度线性:±1%

4.3 数据采集与处理

标准规定了数据采集和处理的具体要求:

数据分辨率:

光强数据:至少保留3位有效数字

功率数据:

≥10W:整数

<10W:保留一位小数

<1W:保留两位小数

测量间隔:

一般灯具:ΔC≤15°,Δγ≤5°

投光灯:按CIE 43要求

道路灯:按CIE 34要求

数据格式:

可采用电子或纸质形式

电子数据推荐使用标准格式(如IESNA LM-63)

包含完整的测试条件说明

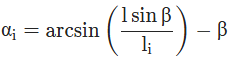

数据比较方法(附录D):

在主要半平面和最大光强平面进行比对

采用"最近值选择"法(表D.1)

允许使用更密集的测量间隔

测试人员应记录完整的测试条件、仪器信息和环境参数,确保测试结果的可追溯性。对于非常规测试条件或方法,应在报告中明确说明。

5. 合规性判定与测试报告

IEC 62722-1:2022标准不仅规定了测试方法,还明确了合规性判定准则和测试报告要求。测试人员需要准确理解这些要求,才能做出正确的符合性判断。

5.1 合规性判定标准

标准针对不同测试项目规定了具体的接受准则:

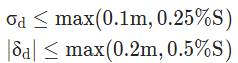

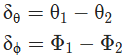

5.1.1 光度性能:

光强分布形状应符合制造商声明

在主要半平面(C₀;C₉₀;C₁₈₀;C₂₇₀)和最大光强平面(CImax)进行比对

采用附录D规定的场景法判定:

每个主半平面有3个比对场景(0°、+ΔC、-ΔC)

最大光强平面有5个比对场景(0°、±ΔC、±Δγ)

任一场景通过即判定为符合

5.1.2 电气特性:

实测输入功率不超过额定值10%

待机功率和联网待机功率符合IEC 63103要求

应急充电功率符合制造商声明

5.1.3能效数据:

基于额定参数计算

使用正确光源数据

计算过程透明可追溯

5.1.4环境要求:

提供完整的材料、维护和寿命终止信息

符合地区法规要求

测试时需要考虑测量不确定度的影响,标准允许的偏差限值已经考虑了制造公差和测量误差。对于边界值情况,建议进行多次测量以确认结果。

5.2 测试报告要求

完整的测试报告应包含以下关键信息:

5.2.1 基本信息:

灯具型号、名称和生产商

测试样品标识

测试日期和地点

5.2.2 测试条件:

电源特性(电压、频率等)

环境条件(温度、湿度)

测试设备信息(型号、校准状态)

5.2.3 测试结果:

光度数据(总光通量、光强分布等)

电气参数(功率、电流、功率因数等)

能效计算结果环境数据(如提供)

5.2.4 符合性声明:

对照标准条款的符合性结论

发现的任何偏差或例外情况

测试人员签名和日期

5.2.5 支持信息:

使用的光源和电器附件详细信息

特殊测试条件的说明

数据处理的详细方法

测试报告应采用规范格式,确保信息完整且易于理解。对于认证测试,报告还需满足认证机构的具体要求。标准允许制造商以印刷或电子形式(如产品目录、网站)提供部分数据,但测试报告应记录数据来源。

5.3 争议解决

当测试结果出现争议时,标准建议采取以下解决途径:

确认测试是否严格按照标准要求进行

核查测量设备和校准状态

验证测试样品的代表性

考虑进行第三方重复测试

咨询标准制定机构获取解释

测试人员应保持完整的测试记录,包括原始数据、环境条件和设备设置等,以便在需要时进行复查或验证。对于标准中未明确规定的测试细节,应在报告中说明采用的方法和依据。

6. 标准应用与实践指导

IEC 62722-1:2022标准的有效实施需要测试人员深入理解其技术要求,并在实际测试中正确应用。本节提供标准应用的实践指导,帮助测试人员解决常见问题。

6.1 测试准备

充分的测试前准备是确保结果可靠的关键:

6.1.1 样品确认:

验证样品完整性,确保包含所有指定部件

检查样品标识与制造商信息一致

确认样品已完成规定老化(如适用)

6.1.2 设备准备:

检查测量设备校准状态

预热设备至稳定状态

验证测试系统精度

6.1.3 文件审查:

收集制造商提供的技术数据

确认额定值和测试条件的准确性

准备标准要求的测试记录表格

6.1.4 环境控制:

监测并记录测试环境条件

确保环境稳定,避免干扰因素

6.2 测试执行

测试过程中的关键控制点:

6.2.1 安装要求:

严格按照设计工作位置安装

确保安装不影响散热和光分布

记录安装方式和角度

6.2.2 电源控制:

稳定电源质量(THD<3%)

精确控制测试电压(±1%)

监测电源参数并记录

6.2.3 测量顺序:

先进行电气测量,确保灯具工作正常

再进行光度测量

最后进行其他专项测试

6.2.4 数据采集:

确保测量间隔符合标准要求

采集足够数据点,特别是峰值区域

实时检查数据合理性

6.3 特殊情况的处理

测试中可能遇到的特殊情况及处理方法:

6.3.1 可变参数灯具:

对可调光灯具,测试最大输出状态

对多模式灯具,测试各主要模式

记录测试时的具体设置

6.3.2 异常数据:

检查样品和测试系统状态

重复测量确认结果

在报告中注明异常情况

6.3.3标准未涵盖情况:

参考类似产品或测试方法

咨询技术委员会获取指导

在报告中明确说明处理方法

6.3.4区域差异:

注意附录A中地区标准的替代使用

确保符合目标市场的特定要求

必要时进行附加测试

6.4 测试后工作

完成测试后的重要步骤:

6.4.1 数据验证:

检查数据完整性和一致性

验证计算过程和结果

识别并处理异常值

6.4.2 报告编制:

采用规范格式编写报告

包含所有必需信息

确保结论明确、依据充分

6.4.3 样品处理:

按规定保存测试样品

记录样品处置方式

保持样品可追溯性

6.4.4 经验反馈:

总结测试中的经验教训

提出标准改进建议

更新内部测试规范

测试人员应定期参加能力验证和标准培训,保持对标准要求和测试技术的最新理解。实验室应建立完善的质量控制体系,确保测试结果的一致性和可靠性。

7. 版本更新与未来发展趋势

IEC 62722-1:2022是标准的第二版,相比2014年发布的第一版进行了重要技术更新。了解这些变化有助于测试人员把握标准的发展方向,为未来的测试工作做好准备。

7.1 主要技术更新

第二版相比第一版的重要变化:

7.1.1 非有功功率测量:

引入IEC 63103的测量方法

明确待机功率和联网待机功率要求

增加应急照明充电功率测量

7.1.2 图示符号更新:

修订附录C的维护和寿命终止图示

反映现代光源技术特点

提高信息的直观性和通用性

7.1.3 测试方法完善:

细化光度数据比较方法

明确测量不确定度考量

加强电气测量规范

7.1.4 结构优化:

重组部分条款提高逻辑性

完善术语定义

增强与相关标准的协调性

这些更新反映了照明技术的最新发展和产业需求的变化,特别是对智能照明和联网设备的功率测量提出了更明确的要求。

7.2 与其他标准的协调

IEC 62722-1:2022与相关标准的关系:

7.2.1 安全标准:

基于IEC 60598系列安全要求

性能测试应在满足安全要求基础上进行

7.2.2 光源标准:

引用相关光源性能标准

建议使用ILCOS编码系统(IEC 61231)

7.2.3 测试方法标准:

引用CIE系列光度测量标准

采用IEC 63103功率测量方法

7.2.4 地区标准:

附录A列出可替代使用的地区标准

如欧洲EN 13032系列、北美IES LM系列等

测试人员应关注这些引用标准的最新版本,确保测试方法的时效性和准确性。当不同标准间存在差异时,应优先遵循IEC 62722-1的特定要求。

7.3 未来发展趋势

从标准更新可以看出照明性能评估的发展方向:

7.3.1 智能化评估:

加强智能照明系统性能要求

完善联网功能测试方法

发展动态性能评估标准

7.3.2 能效提升:

更严格的能效要求

细化不同应用场景的能效指标

发展全生命周期能效评估

7.3.3 可持续性:

强化环保材料要求

完善循环利用指导

发展碳足迹评估方法

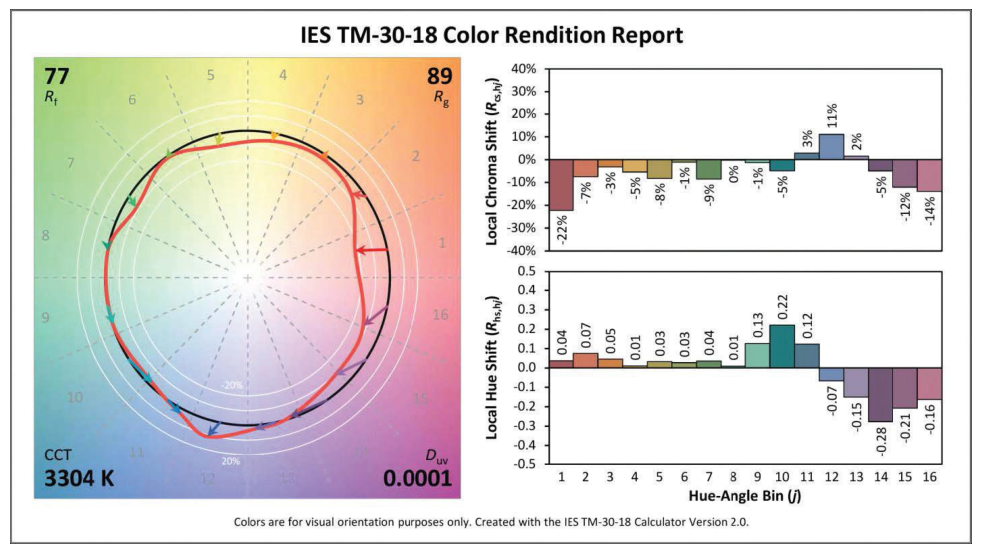

7.3.4 光品质:

可能增加光生物安全要求

完善频闪和显色性评估

发展人因照明性能指标

测试人员应关注这些趋势变化,提前做好技术储备和能力建设。未来可能出现的IEC 62722第3部分(特定应用性能要求)也值得关注。

7.4 实施建议

针对标准更新的实施建议:

7.4.1 实验室准备:

更新测试设备,满足新测量要求

建立非有功功率测量能力

培训人员掌握新测试方法

7.4.2 流程优化:

修订内部测试规程

完善数据记录和报告格式

建立与新版标准的衔接机制

7.4.3 技术储备:

跟踪相关标准更新

参与标准制定活动

开展新测试方法研究

7.4.4 行业协作:

加强实验室间交流参

与能力验证活动

建立测试数据共享机制

通过积极应对标准更新,测试机构可以提升技术能力,为客户提供更全面、准确的性能评估服务,促进照明产品质量的持续提升。

8. 结论

IEC 62722-1:2022标准为照明灯具性能评估提供了国际通用的技术规范,对光度性能、电气特性、能效指标和环境数据等方面提出了全面要求。通过本文的系统解读,可以得出以下主要结论:

标准建立了科学完整的灯具性能评估体系,涵盖大多数通用灯具类型,测试人员需要全面理解标准的技术要求和测试方法。

标准第二版的重要更新包括引入非有功功率测量方法(IEC 63103)和更新维护图示符号,反映了照明技术的最新发展。

光度性能测试是核心内容,标准详细规定了测量条件、数据比较方法和合规性判定准则,特别是附录D的场景法为光强分布验证提供了明确指导。

电气特性测试强调准确性和重复性,要求使用高精度仪器(至少0.5级)并在额定电压下测量,实测值不应超过额定值10%。

能效评估基于额定参数计算,考虑光源和电器附件的性能公差,测试人员应确保使用正确的光源数据和计算方法。

标准实施需要严格遵循测试条件和方法要求,测试报告应包含完整信息以支持符合性判定,实验室应建立完善的质量控制体系。

从标准更新可以看出照明性能评估向智能化、能效提升和可持续性等方向发展的趋势,测试人员应关注这些变化并做好技术准备。

对测试人员的实践建议:

充分做好测试前准备,包括样品确认、设备校准和环境控制

严格按照标准要求执行测试,特别是测量间隔和测试电压等关键参数

完整记录测试条件和原始数据,确保结果的可追溯性

定期参加能力验证和标准培训,保持技术能力的时效性

关注标准发展动态,提前做好新测试方法的技术储备

IEC 62722-1:2022标准的有效实施将促进照明灯具性能评估的标准化和国际化,为产品质量提升和市场监督提供技术依据。测试人员作为标准的重要应用者,其专业能力和规范操作是确保测试结果可靠性的关键因素。

一、标准概述与主要变化

一、标准概述与主要变化

一、标准主要变化

一、标准主要变化